Nelle pieghe più recondite della tradizione giapponese, lontano dal clamore delle metropoli, sopravvivono usanze che risuonano come echi di un tempo antico, sussurri di fede nati dal più profondo dei terrori.Tra queste, forse nessuna è così straziante e solenne come il meikon (冥婚), il “matrimonio delle tenebre”. Non è una tradizione per le masse, ma un rito intimo e raro, custodito nel cuore di alcune comunità, un estremo atto d’amore che fiorisce dove le dottrine ufficiali del buddismo e dello shintoismo lasciano spazio al silenzio. È un cerimoniale per offrire le nozze a chi la vita ha strappato via prima che potesse conoscere l’unione con un’altra persona.

Per discendere i meandri di questa pratica, occorre prima soffermarsi su un oggetto umile e onnipresente nei luoghi sacri del Giappone: le tavolette ema (絵馬). Appese in rastrelliere silenziose di speranze, queste piccole tavolette di legno sono il veicolo di preghiere e desideri. Il loro nome, “immagine di cavallo”, ci riporta a un’epoca in cui i nobili destrieri, considerati messaggeri divini, venivano offerti ai santuari per guadagnare il favore dei kami. Con il tempo, il cavallo in carne e ossa, dono per pochi, lasciò lo spazio alla sua effige, evolvendosi infine in queste tavolette su cui chiunque può incidere una speranza da affidare al cielo.

Ma cosa accade quando la preghiera non è più per una gioia futura, ma per chiudere una ferita insanabile del passato? È qui che il sentiero si fa più oscuro, conducendo nel mondo del meikon. Una morte prematura, prima del matrimonio, è come una lacerazione nell’ordine cosmico. Si annida la terribile credenza che l’anima del defunto, privata del compimento coniugale e della promessa di una discendenza, sia condannata a un’eterna irrequietezza. Questi spiriti, frustati e incompleti, diventano muenbotoke (無縁仏), “anime senza legami”, spettri freddi e soli, incapaci di trovare pace e il cui tormento si crede, possa angosciare anche il mondo dei vivi. Il meikon nasce da questo terrore, dal peso insopportabile di immaginare il proprio figlio vagare nel gelo dell’aldilà. È un rito per offrire, oltre la soglia della morte, quella felicità negata, affidandosi non a spoglie mortali, ma alla potenza evocativa di simboli carichi d’amore.

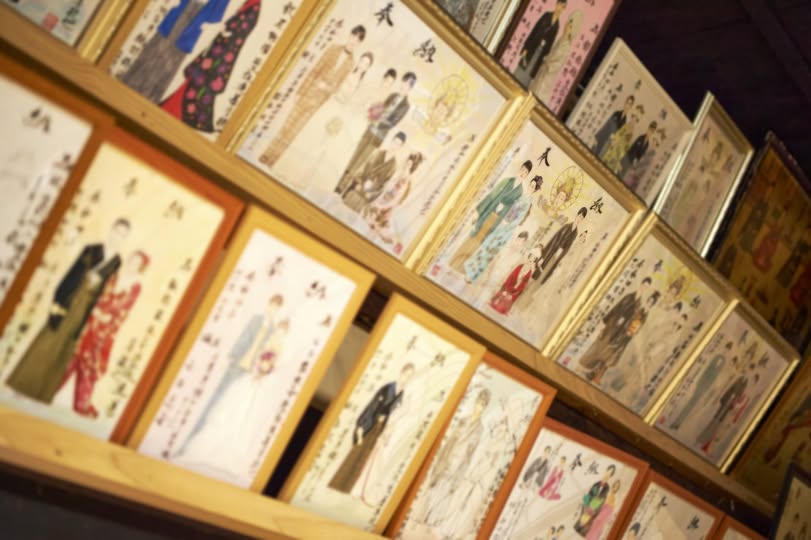

Nella prefettura di Yamagata, questo gesto assume la forma del mukasari ema. “Mukasari”, nel dialetto locale, significa proprio “matrimonio”. Le famiglie spezzate dal lutto commissionano una tavoletta ema che non chiede, ma dona. Su di essa non si scrive un desiderio, ma si dipinge un sogno; la scena nuziale del proprio caro, un passato che non è mai stato. L’immagine, spesso dai colori vivaci quasi a voler sfidare il buio della morte, ritrae il defunto in abiti da cerimonia accanto a un consorte immaginario, sereno e finalmente completo. Una regola sacra e inviolabile preserva il confine tra i mondi: la sposa o lo sposo dipinto sull’ema non può mai essere una persona viva.

Questo dipinto è più di un omaggio; è un kūyō, un servizio commemorativo, disperato e potentissimo. La storia di una donna di Shizuoka ne trasmette la forza. Tormentata da un’inquietudine che non le dava pace dopo la morte improvvisa del fratello diciottenne, una notte lo sognò. La sua voce era un lamento freddo: “Voglio andare in un luogo più luminoso. Qui fa freddo. Il rito non è stato svolto nel modo adeguato”. Stremata dal dolore, la donna scoprì i mukasari ema e, tramite il tempio Wakamatsu, fece dipingere il fratello sorridente, accanto a una sposa radiosa. Dopo la consacrazione della tavoletta, il fratello le apparve un’ultima volta in sogno: non più un’anima gelida, ma il ragazzo che era, che la ringraziò con un sorriso prima di offrirle un congedo sereno e svanire nella pace.

Risalendo ancora più a nord, nella prefettura di Aomori, il peso del lutto si manifesta nelle hanayome ningyō (花嫁人形), il “rituale della bambola sposa”. Anche questa usanza nacque dall’eco di un dolore collettivo, quello dei genitori che avevano perso i figli sui campi di battaglia. Una coppia, annientata dal dolore, si rivolse a una miko, una sciamana, per udire una parola dal figlio caduto. Il messaggio che giunse nell’oltretomba fu un sussurro che squarciò il loro cuore: “Avrei voluto sposarmi” (kekkon-shitakatta). In risposta a quel desiderio non esaudito, la madre fece creare una bambola vestita da sposa e la consacrò alla memoria del figlio. Oggi, in una sala del tempio Kōbōji, un silenzioso gruppo di quasi mille bambole testimonia questo rito. Per un uomo, si pone una bambola sposa accanto alla sua fotografia; per una donna, un’effige maschile in abiti scuri prende il posto della sua immagine. A volte, il dolore e l’amore dei genitori sono così grandi da spingere ad aggiungere una bambola di un bambino, nel tentativo di costruire per il proprio caro un’intera famiglia felice nell’eternità.

Sia i dipinti di Yamagata che le bambole di Aomori sono rituali nati da una tragedia, me perpetrati da un bisogno umano universale e fortemente radicato in Giappone: quello di prendersi cura dei propri amati oltre ogni confine.

Rappresentano un ponte fragile, costruito con le lacrime e la devozione dei sopravvissuti, un modo per completare una vita spezzata, alleviando il proprio fardello e offrendo, con un ultimo, tenerissimo gesto, la pace. In questi atti intimi e potenti, il velo tra il visibile e l’invisibile di assottiglia, e ci ricorda che, anche quando il corpo svanisce, l’anima, e l’amore che la circonda, continuano a vibrare nell’infinito.

Lascia un commento